Il était une pub : People et actualités

Actualités à la Une

Les dernières News

Parlons People

Gérez votre argent

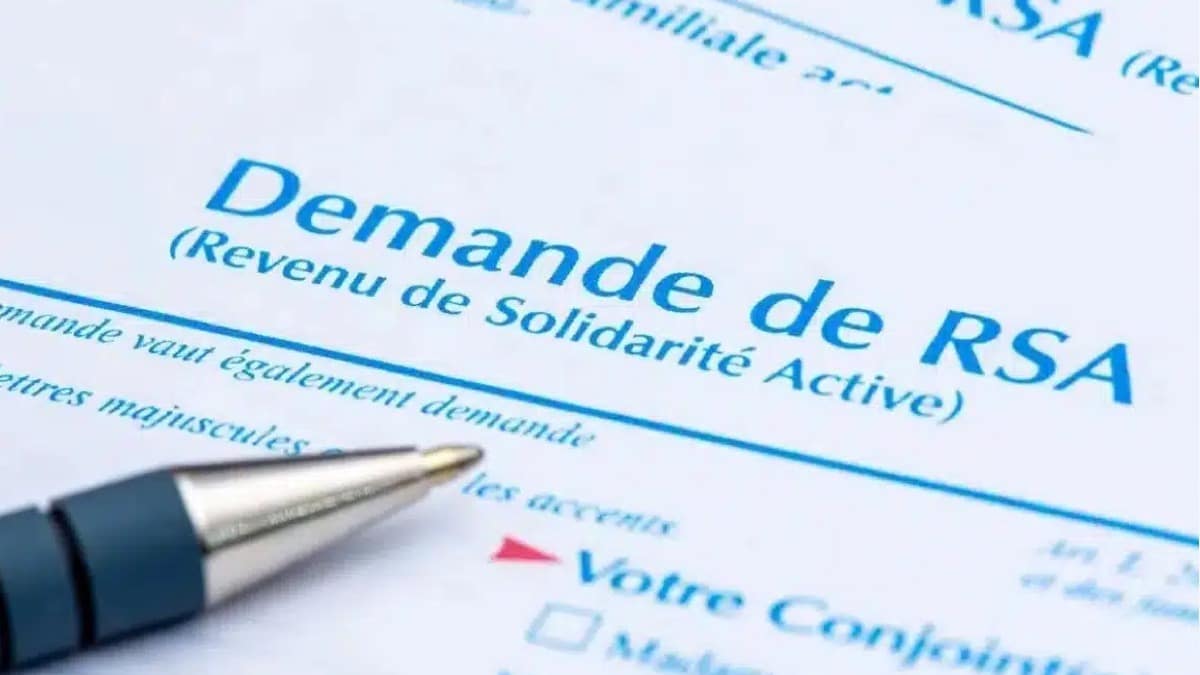

News Société Vos aides

Passe rail : comment va marcher cette offre de transport, réservée aux moins de 27 ans ?

Société Utile Vos aides

HLM : le ministre du Logement annonce que certains locataires vont devoir partir

Emploi Société Vos aides

Gabriel Attal confirme la réforme de l’assurance-chômage en 2024 : « J’assume totalement »

Nos articles utiles

Nos animaux People Société

Karine Ferri alerte sur le sort atroce d’un chien de sécurité maltraité : « Que fait la justice ? »

Société Utile Vos aides

HLM : le ministre du Logement annonce que certains locataires vont devoir partir

Emploi Société Vos aides

Gabriel Attal confirme la réforme de l’assurance-chômage en 2024 : « J’assume totalement »